「外箱・外装箱って何…?」

「外箱と個装箱、内箱の違いは?」

「外箱=段ボール?商品を入れる箱?」

このように疑問に思っている方も多いでしょう。

箱の専門家でもない限り、外箱(そとばこ)と聞いてピンとくる方はほぼいないはず。

外箱や外装箱は、商品を輸送するための段ボール箱などを指す言葉です。

今回は外箱や外装箱と、個装箱・化粧箱・内箱の違いから、発送作業が楽になる形状の紹介、制作事例までお話しします。

外箱(外装箱)と個装箱・化粧箱の違い

外箱・外装箱は梱包した箱を輸送するために使われる箱を指します。

輸送用段ボール箱を思い浮かべていただければ間違いありません。

「輸送箱」とか「外装ケース」と呼ぶ方もいます。

輸送用なので、基本的にデザイン性は求められません。

「カートン」も外箱や段ボール箱のこと

パッケージ業界では輸送用段ボールのことを「カートン」とも呼びます。

つまり、カートン=外箱(外装箱)です。

商談で「カートン」という言葉が出てきたら、段ボール箱のことだと考えましょう。

外箱(外装箱)と個装箱・化粧箱の違い

ちなみに商品を梱包するために使われる箱は「個装箱」と言われることが多いです。

「個箱」「小箱」と呼ぶこともあります。

個装箱に化粧を施して見栄えを良くしたものは「化粧箱」と呼ばれます。

化粧箱については、以下の記事でも解説しているため参考にしてみてください。

まとめると、次のような使い分けとなります。

| 外箱 | 内箱をまとめて輸送する段ボール箱 |

|---|---|

| 個装箱 | 商品を入れる最小単位の箱 |

| 化粧箱 | 商品を売るために見栄えを良くした個装箱 |

外箱と内箱の違いも気になる方が多いので、詳しく解説します。

外箱(外装箱)と内箱(内装箱)の違い

内箱は、個装箱が複数入っている箱のことです。

「中箱」とか「内装箱」とかいう方もいます。

昔は12個入りが標準だったので「ダース箱」とも呼ばれていました。

6個箱、10個箱、12個箱…という具合に個数で呼ぶ場合もあります。

コンビニが出てきてから6個入りが増え始め、内箱の入り数単位に統一性が無くなってきた印象です。

さて、外箱と内箱の関係性を簡潔に示すと以下のようになります。

| 外箱 | 内箱をまとめて輸送する箱 |

|---|---|

| 内箱 | 個装箱をまとめる箱 |

とはいえ、絶対にこういう名前で呼べといっているわけではありません。

用途が伝わればそれでいいのです。

外箱(外装箱)の種類

外箱(外装箱)とひとくちにいっても、以下のとおり様々な種類があります。

- A式段ボール(みかん箱段ボール)

- C式段ボール(弁当箱型段ボール)

- N式段ボール(組み立て型段ボール)

- ヤッコ型段ボール(タトウ式段ボール)

ここでは、それぞれの違いについて見ていきます。

A式段ボール(みかん箱段ボール)

A式段ボールは、通称みかん箱段ボールとも呼ばれる最も一般的な形の外箱です。

引越しや商品の運搬によく用いられます。

無駄のない作りで抜き型も使用しないため、製造コストを抑えられます。

組み立てに少々手間がかかりますが、それを考慮しても汎用性の高い段ボールです。

C式段ボール(弁当箱型段ボール)

C式段ボールは身と蓋を組み合わせた形状です。

カブセ式とも、弁当型とも呼ばれます。

段ボールの切り口を隠すことで他の段ボールより高級感が出るため、化粧箱にもなります。

間仕切りを入れて、精密機械の部品等の小さなものを輸送する際に使われがちです。

N式段ボール(組み立て型段ボール)

N式段ボールは組み立て型、R式型ともいわれます。

平面の段ボールを組み立てるタイプです。

ノリ付けが不要なので、A式段ボールの次にコスパが良い外箱です。

メール便のようにポストに投函できるくらいのサイズ感のものを入れるときによく使われます。

ヤッコ型段ボール(タトウ式段ボール)

展開図がヤッコの形に似ていることからヤッコ型段ボールと名付けられました。

風呂敷で包むように、各面を立ち上げて組み立てていきます。

CDや本を入れる際によく使われる形状です。

蓋がないので、上面にテープを貼って封をします。

外箱(外装箱)と化粧箱に使われる段ボールの違い

化粧箱でも段ボール箱を使用して作ることがあります。

ただし、外箱と化粧箱に使われる段ボールは構造も目的も異なります。

どれくらい違うものなのか、以下の表で見ていきましょう。

| 箱の種類 | 構造 | 印刷・加工 | 用途 |

| 外箱の段ボール | 中しんとライナを張り合わせて作る | なし | 輸送用 |

| 化粧箱の段ボール | 印刷した1枚の板紙を片面段ボールに貼り合わせる | オフセット印刷で様々なデザインを施せる | 商品の販売促進にかかわる |

ご覧の通り、段ボールの構造からかなり違います。

外箱は商品を輸送するため、化粧箱は購入を促すためと、箱の目的が大きく異なるからです。

化粧箱に段ボールを使うことになっても、輸送箱のような仕上がりにはならないので安心してください。

外箱(外装箱)を工夫して作業性アップ

外箱(外装箱)を工夫すれば、発送時の手間が多少軽減されます。

発送量が多くて少しでも労力を減らしたいと考えている方におすすめしたい段ボール箱は、以下の2タイプです。

- テープレスタイプ

- 封緘タイプ

具体的に見ていきましょう。

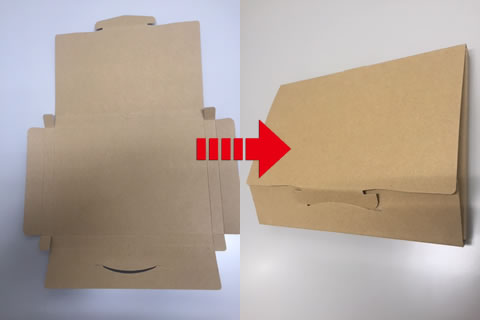

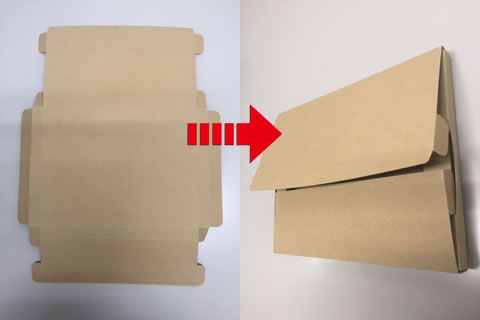

テープレスタイプ

ガムテープを貼る手間を省きたいときは、差し込み口を工夫したテープレスタイプの外箱がおすすめです。

テープをなくすことによって、作業時間が短縮されます。

テープ代も削減できてコストダウンにもつながります。

1回閉じたら簡単に開かない形状になっているため、輸送中に中身が飛び出してしまう恐れもありません。

画像では見えにくいですが、開け口は別途用意してあるので、開けにくくなる心配もなく安心です。

封緘タイプ

封緘タイプは、蓋となる2面の両サイドについている差し込み突起を差すだけで組み立てが完了する、最も簡易性の高い外箱です。

ただし、これだけでは簡単に開いてしまうため、テープで封をする必要があります。

封緘タイプの素晴らしいところは、テープの代わりに発送用の送り状を貼ることで封緘できる点です。

どうせ送り状を貼るなら、送り状で封をしてしまおうということです。

アイデアが素晴らしい外箱、手間と経費を削減したい方はぜひ使ってみてください。

外箱(外装箱)は紙マークではなく、段ボールマークを

外箱に紙マークをつける必要はありませんが、代わりに段ボールマークがあります。

紙マークは、家庭から出るゴミの分別を容易にし、リサイクルを促進させるために付けるものです。

段ボールマークも同じく、リサイクルを促進させるために付けるよう定められています。

使用済みの段ボールは、段ボールの主原料として何度もリサイクルされています。

リサイクル時に異物混入を避けるため、段ボールマークは必須です。

段ボールマークの使用方法について詳しく知りたい方は、次のページもご覧ください。

【制作事例】外箱(外装箱)から取り出してすぐ使える内箱

外箱から取り出してすぐに陳列できる、什器の役割を持った内箱を制作したことがあるため、紹介します。

輸送段階で外箱と共に商品を守っている内箱を、到着後は商品を宣伝するためのPOPとして使おうということです。

わざわざ商品を陳列する手間が省けて、輸送に使った内箱を再利用できる、素晴らしい箱の使い方です。

輸送目的なら装飾は必要ないですが、到着後に陳列することを考えてミシン眼を入れたり、印刷の色数を上げたりと工夫しました。

このように、輸送目的の箱にひと工夫加えて商品をより魅力的に見せるのもいいでしょう。

外装箱によくある質問

外装箱によくある質問をまとめると以下のとおりです。

- 個装箱と外装箱の違いを教えてください

- 化粧箱と外箱の違いを教えてください

- 外装とは何ですか?

簡潔に回答します。

❓個装箱と外装箱の違いを教えてください

個装箱と外装箱の違いは以下のとおりです。

| 外装箱 | 内箱をまとめて輸送する段ボール箱 |

| 個装箱 | 商品を入れる最小単位の箱 |

このように段ボール箱の名称と商品を入れる箱(パッケージ)という違いがあります。

❓化粧箱と外装箱(外箱)の違いを教えてください

化粧箱と外装箱の違いは以下のとおりです。

| 外箱箱 | 内箱をまとめて輸送する段ボール箱 |

| 化粧箱 | 商品を売るために見栄えを良くした個装箱 |

化粧箱は個装箱の中でも商品を魅力的にする箱を指します。

❓外装とは何ですか?

外装とは輸送中の傷を防ぐための箱を指します。

一番外側の箱、袋、樽、缶などを指し、外箱のみを指す言葉ではない点に注意してください。

趣向を凝らした箱を作りたい方はご相談ください

外箱(外装箱)と似たような言葉の使い分けと、段ボールマークを紹介しました。

外箱、内箱、個装箱、化粧箱…

たくさんありすぎてよく分からないですよね。

箱についてはよく分からないけれど、商品パッケージを作りたいという方は、ぜひ当社にご相談ください。

箱の名称が思い出せなくても、説明がふわっとしていても、なんとか汲み取ってお客様の理想通りの箱に仕上げてみせます。